منى خنيصر

لبنان

Loading...

Loading...

السياق العام

انتخابات في ظل نقمة شعبية وشرعية منقوصة

منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) والمشهد السياسي اللبناني يواجه عقبات عديدة أدت دائما لتأجيل الانتخابات ولتمديد ولاية البرلمان والمجالس المحلية بما يتنافى مع الدستور تذرعا بمخاوف أمنية. فواجهت المبادرات و”القوى التغييرية” التي تطرح “بدائل” سياسية جراء ذلك العديد من التحديات. ففي ظل الانغلاق شبه التام للمشهد السياسي، خصوصا تحت الولاية السورية على لبنان (1990-2005) وما تلاها من زعزعة المحاور السياسية ما بين قوة 14 و8 آذار، لجأت القوة غير الطائفية المطالبة بالتغيير والمقصات من العمل السياسي بسبب طبيعة النظام الطائفي إلى العمل “المدني” خصوصا في ظل تصاعد هالة “المجتمع المدني” وتدفق التمويل الخارجي للجمعيات غير الحكومية. غير أن هذا التزايد أتى -بحسب مجموعة من الباحثين- على حساب الحركات المطالبة بإصلاحات شاملة ومحاكمة جرائم الحرب، فساهم بتشرذم القوة الاعتراضية وتلاشي خطابها السياسي الداعي لتغيير شامل في بنية النظام.[1] وإلى جانب ذلك، شهدت مرحلة ما بعد الحرب الأهلية ارتباطا أكبر بين “الأوليغاركية التجارية- المالية” والسلطة السياسية، أخذت شكل تزايد الطابع الاحتكاري وتركز الثروات وازدياد الفوارق الاجتماعية. [2] وقفت “الأوليغاركية” التجارية والسياسية، ولا تزال، في وجه جميع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعية لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الاجتماعية للشرائح الأكثر تضررا من السياسات النيوليبرالية الفتاكة خصوصا تلك التي أرساها رفيق الحريري مع توليه رئاسة الحكومة بين 1992-2000 و2004-2005، ومشروعه لإعادة الإعمار الذي أعاد إنتاج هذا النظام المتعولم مع تجاهل تام لأي دروس يمكن استخلاصها من الحرب الأهلية.[3]

في العقد الأخير شهدت الساحة السياسية اللبنانية صعوبات متزايدة مع عدم قدرة الفصائل السياسية الإبقاء على تماسك نظام “تقاسم السلطة،” [4] وبناء “توافق” حول القرارات الأساسية، مما أدى إلى فراغ رئاسي دام سنتين (انتهى في أكتوبر 2016)، وتمديد نيابي لتسع سنوات (انتهى في الانتخابات النيابية الأخيرة)، وغياب لموازنة عامة طوال 12 سنة (حتى أكتوبر 2017). مما أدى، إلى جانب عوامل أخرى، إلى فقدان السلطة شرعيتها، وساهم بصعود النقمة الشعبية إزاء أداء السياسيين وتردي الخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية. هذه النقمة الشعبية اتخذت منحى الرفض الشرس للواقع السياسي المذري. فتجلى ذلك في سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات في مختلف الميادين. وكانت أهمها المعركة التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية بين عامي 2011-2015 بغية تصحيح الأجور والضغط لإقرار سلسلة مناصب ورواتب عادلة للقطاع العام (تشمل العاملين في القطاع الخاص أيضا). انسحبت هذه التظاهرات لتتضمن مجالات مختلفة، كانت من بينها قضية المستأجرين القدامى الذين احتجوا على قانون الإيجار الجديد الذي حرمهم من حقهم في الحصول على مسكن لائق في المدينة وكرس مفهوم التمدد الرأسمالي للطبقة النافذة والمهيمنة. وكانت قضية النفايات قد استحوذت عام 2015 على اهتمام الرأي العام اللبناني، الذي قام بدوره بتنظيم تحركات شعبية عرفت “بالحراك المدني”، واتخذت من الشارع اللبناني وسيلة للاحتجاج على ضعف الدولة وفسادها في إيجاد حل لأزمة النفايات. وكانت قد تحولت هذه الاعتصامات بفعل التأييد الشعبي الذي لا يستهان به إلى مواجهة بين المواطن والسلطة “الفاسدة” وغير القادرة على حل أزمة النفايات، عوضا عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية الأخرى. لكنه ومع فشل الحراك بإحراز أي تغيير مبغى، ترجمت هذه النقمة بحملات انتخابية تسعى هذه المرة، وبحسب أعضائها، إلى “التغيير من الداخل” في الانتخابية البلدية، في مايو 2016. فتجلت هذه “الديناميكيات” في الحملات الانتخابية المحلية التي تم إطلاقها في أنحاء البلاد حيث تم تكوين قوائم تهدف إلى كسر الاحتكار التقليدي للنظام الطائفي الذي فقد شرعيته لدى الراغبين في التغيير. جاءت المبادرة الأولى من المركز تحت اسم “بيروت مدينتي” وهي الحملة التي أدارت الانتخابات المحلية في بيروت، تلاها العديد من المبادرات المماثلة في عدة دوائر انتخابية في أنحاء البلاد مثل بعلبك وطرابلس وزغرتا وغيرها. وقد نجحت هذه المبادرات في إحراز نجاحات عديدة، ولو معنويا، استطاعت من خلالها تحدي الأحزاب والزعمات الطائفية التي تسيطر لسنوات على التمثيل السياسي بمناطق بعينها. شهدت هذه الحملات بداية تأسيس مبادرات “بديلة” تثور على المؤسسات السياسية التقليدية التي لم تعد تحوز على ثقة الشعب نظرا لانغماسها في الصراعات المذهبية والممارسات الفاسدة. بعد إحراز هذه الحملات نتائج إيجابية، ولو معنوية، خصوصا في بيروت (32% من الأصوات)، تزايدت الرغبة لدى معظم هذه الفئات “المستقلة” والساعية إلى “التغيير” إلى الغوص في تشكيل مجموعات وتحالفات من أجل خوض الانتخابات النيابية في مايو 2018. وما حفز تلك الفئات أكثر للتهافت على الترشح، هو إقرار قانون انتخابي جديد قائم على مبدأ النسبية وحامل في طياته بعضا من والآمال في إحراز نتيجة قد توصل ولو بضعة أشخاص إلى البرلمان.

إقرار قانون انتخابي قائم على النسبية، النسبية

منذ سنوات، وفئات عديدة من المجتمع المدني، من أبرزها الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (LADE) والحملة المدنية للإصلاح الانتخابي، تعمل وتطالب بإصلاحات عديدة للقوانين الانتخابية، من أولوياتها اعتماد نظام نسبي يحقق التمثيل السليم ويحل مكان النظام الأغلبي ليضع حدا لاحتكار الطبقة السياسية الحاكمة للعمل السياسي ولمحادل قوى الأمر الواقع. ما كانت السلطة السياسية لتتنازل بسهولة عن احتقارها للساحة السياسية، مع اليقين التام منها بضرورة تقديم بعد التنازلات، ولو الشكلية، لضمان الحد الأدنى من الشرعية. فكان إقرار المجلس النيابي لقانون انتخابي جديد (رقم 44/2017) قائم على أساس مبدأ النسبية بعد سنوات من المماطلة. غير انه جاء مفصلا على مقاس ومصالح القوى السياسية المسيطرة. فالقانون ينص على النسبية شكلا، لكنه ضمنيا يعتمدها آلية مقنعة لتكريس الطائفية، ناهيك عن الشوائب الأخرى تحول دون اعتباره قانونا يضمن ديمقراطية الانتخابات، والمساواة بين الناخبين وبين المرشحين. وفي حين يعتبر من حسنات النظام النسبي تشجيعه على المشاركة السياسية ترشحا واقتراعا، وفيما شهدت بالفعل الساحة الانتخابية إقبالا كبيرا على الترشح خصوصا من قبل أفراد ومجموعات حاملة راية “التغيير” و”البديل،” ولكن طغى على العملية طابع التحالفات الهجينة والمبنية على حسابات الربح والخسارة الضيقة والآنية، مما أضعف الطابع السياسي البرامجي للانتخابات. وفيما شهد هذا القانون بعد الإصلاحات، ولو فرغت من مضمونها الحقيقي، كاعتماد قسيمة اقتراع رسمية ولوائح مقفلة، وإقرار حق اللبنانيين المغتربين في الاقتراع في دول الاغتراب، إلا أنه جاء مشوها في ظل غياب عناصر عدة أساسية لتوفير سلامة التمثيل: كتقسيم الدوائر، والصوة التفضيلي الطائفي الواحد وحصره في القضاء، والعتبة انتخابية، والحاصل الانتخابي.[5] فالمشكلة في الصوت التفضيلي الواحد المعتمد انه يشجع على الزبائنية والفردنة في الحملات الانتخابية. فوضع الصوة التفضيلي على مستوى الدوائر الصغرى أو القضاء يسهم بتعزيز الزبائنية مما يخدم أصحاب النفوذ والمال، فيما يعزز المنافسة داخل اللائحة الواحدة لحصد أكبر عدد من الأصوات. ويشكل بالحاصلة تقسيم الدوائر إلى 15 دائرة غير متوازنة لجهة عدد المقاعد وعدد الناخبين إلى عدم تساوي في قيمة الصوت بين الناخبين، حيث وصلت نسبة الحاصل الانتخابي في بعض الدوائر إلى 20%، مما أسهم أيضا في إقصاء بعض المكونات السياسية والاجتماعية. أما الإشكالية الأساسية من جهة حياد إدارة الانتخابات تكمن بترشح وزير الخارجية الذي يرأس إدارة الانتخابات و15 وزيرا آخرين من الحكومة التي تدير الانتخابات بمن فيهم رئيس الحكومة.[6] فيما تعاني “هيئة الإشراف على الانتخابات” بدورها من انعدام توفر الإمكانات المالية والبشرية التي تسمح لها القيام بمهامها. في حين أنها وبالإضافة إلى ذلك مرهون استقلاليتها لارتباط ميزانيتها بوزارة الداخلية، مما يؤكد، بحسب الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات، النية السياسية لإضعاف دور الهيئة الرقابي. يحول ذلك بالأخص دون أداء الهيئة مهامها في مراقبة الإنفاق الانتخابي، علما أن سقف الإنفاق نفسه عال جدا في القانون الجديد مما يعطي أفضليه لأصحاب النفوذ السياسي والإمكانيات المادية العالية ويلغي مبادئ المنافسة السليمة والعادلة بين المرشحين، إلى جانب كون رسم الترشح الحالي البالغ 8 ملايين ليرة من الرسوم الانتخابية الأعلى في العالم.[7] كما أغفل القانون الجديد إصلاحات أخرى، كإقرار قوتا نسائية مؤقت، وجعل سن الاقتراع 18 سنة بدلا من 21 سنة، مهمشا بذلك المطالب الجمة التي رفعت من أجل مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية. من هنا، وفي حين شكل إقرار قانون انتخابي الجديد قائم على مبدأ النسبية عامل محفز أمام قوة جديدة راغبة في التغيير، إلا أن مفاعيله جاءت “نسبية” لخدمة الطبقة السياسية المهيمنة.

الحملات الانتخابية، لوائح وتحالفات

شكل الأمل بالقدرة على منافسة لوائح السلطة دافع أمام القوى التغييرية الجديدة للتهافت على الترشح، فسجلت وزارة الداخلية 976 طلب، تم إسقاط 320 مرشحا منفردا منهم لعدم انضوائهم ضمن لوائح عملا بالقانون الجديد، ليصبح عدد المرشحين 597 مرشحا موزعين على 77 لائحة في مختلف المناطق اللبنانية.[8] تشكلت بين هذه القوى تحالفات هجينة جمعت في لوائح واحدة، أطرافا سياسية نقيضة لبعضها البعض. فشهدنا مثلا طرفان يتحالفان في دائرة ما ضمن لائحة واحدة ويتنافسان ويتخاصمان في دوائر أخرى في أكثر من لائحة. فبدلا من تفعيل الطابع البرامجي الذي تشجعه اللوائح المقفلة، جاءت مفاعيل هذا القانون عكسية، فشهدة الساحة الوطنية تحالفات آنية قائمة على حسابات الربح والخسارة الضيقة، مما ألغى مفهوم الانتخابات المبني على التنافس بين مشروعات وبرامج سياسية مختلفة.

أما بالنسبة إلى اللوائح “المدنية” الساعية وراء “التغيير” أو ما بات معروف بلوائح “المجتمع المدني” فواجهة تلك الأخيرة تحديات عديدة من حيث صياغة التحالفات، وبلورة خطاب يحاكي مطالب وحاجات فئات كبيرة من الشعب اللبناني، وتمويل الحملة الانتخابية. كان من أبرز الحملات من حيث الحجم والنطاق تحالف “كلنا وطني” الذي شكل 9 لوائح من 66 مرشح في 9 دوائر من أصل الدوائر الـ15، وضم أفراد ومجموعات “مدنية” نشط العديد منها في حراك أزمه النفايات في 2015 وفي الانتخابات البلدية في 2016 (مثل “طلعت ريحتكم،” أفراد من “بيروت مدينتي،” “بدنا نحاسب،” “سبعة،” “شوفنا،” “مواطنون ومواطنات في دولة”). شهدة القوى التغييرية تحديات من حيث صياغة التحالفات وتحديد المرشحين، فمن المجموعات والأفراد من سعى وأصر على ضرورة “التوحد” في مبادرة وطنية جامعة لضمان الربح، ومنهم من فضل خوض الانتخابات منفردا لعدم تقديم أي تنازلات. فتشكلت حملات أخرى بارزة كحملة “كلنا بيروت” في دائرة بيروت الثانية و”مدنية”/”حدا منا” في الشوف وعاليه. واجه التحالف العريض بدوره انتقادات عدة حول طبيعة تحالفاته، التي لم تكن في بعض الأحيان مقنعة للجمهور الذي ابدى تحفظات على بعض المرشحين وميولهم وتوجهاتهم السياسية. أما من حيث الخطاب السياسي، لم يرتق الخطاب الانتخابي للمرشحين الذي أطلقوا على حملاتهم صفة “البديل،” إلى أن يرسم أو يطرح أي “بديل” فعلي لسياسات الطبقة الحاكمة وخطابها العام. فركزت المجموعات الطامحة إلى التغيير على مكافحة الفساد، باعتباره آفة خارجة عن النظام السياسي والاقتصادي النيوليبرالي القائم على تراكم رأس المال وتراجع الدولة عن تأدية دورها في توزيع الخدمات والثروات بشكل عادل. فطغى خطاب “إعادة بناء الدولة” و”استعادة البرلمان لدوره التشريعي” مع التغاضي عن البنى الاقتصادية والسياسية التي أرستها “الاوليغاركية” السياسية تماشيا مع مصالحها. علما بأن أفراد ما يسمى “ناشطي المجتمع المدني” لا يشكلون مجموعة متجانسة من حيث المقاربة السياسية، بل يتنوع الأفراد والمجموعات المنطويين تحت هذا اللواء بين من هم من الليبراليين وذات الميول اليميني والمحافظ ومن هم ذات ميول يساري وحقوقي. فجاء خطاب وبرامج “القوة البديلة” لاعتبار أسس النظام المالي والاقتصادي من المسلمات فلم يطرح أي بديل عنه أو أي رؤية ممكن أن تهدد النمط الاقتصادي القائم. بل على العكس، تبنة هذه الحملات خطاب وتوصيات المؤسسات المالية الدولية حول مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتشجيع الريادة في الأعمال وإنشاء شركات صغيرة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، وغيرها من التوصيات التي يحملها خطاب أصحاب السلطة على حد سواء. مما يطرح تساؤل جدي حول أي نوع من “التغيير” وأي “البديل” يتم طرحه من قبل تلك القوى؟

أما من حيث مشاركة المرأة، فبالرغم من ارتفاع نسب مشاركة المرأة في الترشح من 12 امرأة من أصل 702 مرشح في انتخابات 2009 إلى 113 امرأة تأهل منهم 86 مرشحة من أصل 597 في هذه الانتخابات، إلا أن نسبة المرشحات النساء لا تزال منخفضة. واللافت أيضا أن العدد الأكبر (103 من أصل 113) من النساء المرشحات ترشحن ضمن اللوائح “المستقلة” نسبة إلى لوائح الأحزاب السياسية.[9] الأحزاب السياسية لم تبذل الجهود الكافية لتمثيل المرأة على لوائحها وحملاتها، وبأغلبيتها رشحت ما لا يتعدى 3 نساء: امرأة واحدة فقط من أصل 18 للقوات اللبنانية، اثنتين من أصل 15 لحزي الكتائب، أربعة من أصل 33 لتيار المستقبل، اثنتين من أصل 44 للتيار الوطني الحر، فيما غاب تمثيل المرأة كليا عن لوائح حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي. ويعود تدني تلك النسبة في المرتبة الأولى إلى غياب الأطر المؤسساتية والقانونية والاجتماعية التي تناهض التمييز واللا مساواة والعنف ضد المرأة وتأسس أولا للمساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل تمهيدا لمشاركة المرأة الفعلية في العمل السياسي. ففي غياب رؤية أوسع لحقوق المرأة والتمييز الذي يلحق بها داخل قوانين الأحوال الشخصية، وبمنحها جنسيتها لأبنائها، وبحمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز، لا كلام جدي عن مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

قراءة في النتائج: انتخابات أو إعادة إنتاج الطبقة السياسية؟

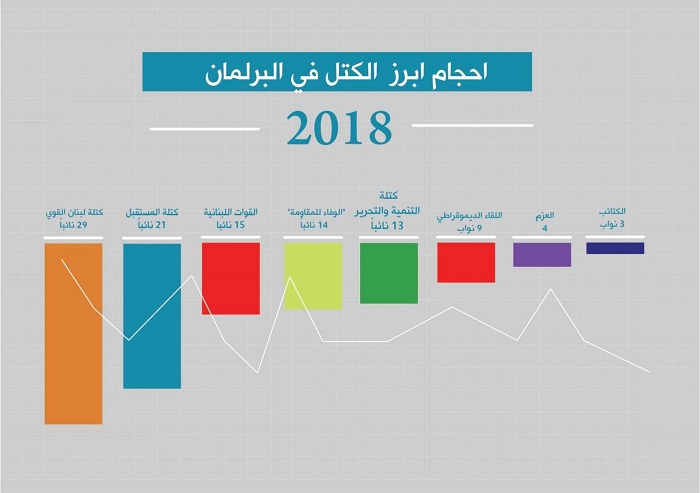

أتت نتائج الانتخابات الأخيرة على خلاف توقعات وآمال القوة الطامحة إلى “التغيير” ولصالح قوى السياسية الاقتصادية المهيمنة. فلم يأتي النظام الانتخابي “النسبي” الجديد بتغيير ملحوظ على مستوى اكتساب لوائح أحزاب السلطة الأغلبية الساحقة للمقاعد في جميع الدوائر الانتخابية. نجح القانون الجديد بإقصاء القوى الطامحة إلى تغيير والمشاركة في العمل السياسي، مع استثناء نجاح مرشحة وحيدة عن لائحة “كلنا وطني” في دائرة بيروت الأولى، بولا يعقوبيان. فبالرغم من حصول “كلنا وطني” على ما يقدر بـ5% من الأصوات في المتن، و6% في بعبدا و6% في الشوف- عاليه، ولوائح أخرى من خارج التحالف حصلت على 8% في الجنوب الثانية و7% في بعبدا، لم تتمثل تلك المكونات بأي مقعد نظرا إلى تشويه الحاصل للنظام النسبي المفصل “نسبيا” على قياس الطبقة السياسية.[10] فبحسب بعض التقديرات، حصدت لوائح “المجتمع المدني” وقوى الاعتراض على المستوى الوطني على نحو 98 ألف صوت، أي نسبة 5% من مجمل الأصوات، حصل منها تحالف “كلنا وطني” على 39 ألف صوت، أي ما يعادل 3 مقاعد لولى قيس، ذلك بحاصل انتخابي على مستوى لبنان (14.500 صوت).[11]

إعادة إنتاج الانتخابات الأخيرة الطبقة السياسية المهيمنة، وأرست أكثر فأكثر التوريث السياسي وصعود شخصيات من بيوت الزعامات السياسية. فيما لم تختلف التكونية التقليدية للسلطة، استمر أيضا هيمنة رجال الأعمال والأمنيون والضباط السابقون، فيما غاب عن البرلمان المشارعين الأكلة الذين حملوا في السابق قضايا ومسائل اجتماعية واقتصادية (مثل غسان مخيبر). دخول رجال أعمال كبار في مختلف الدوائر (مثل فؤاد مخزومي، نعمة فرام، ميشال ضاهر، روجيه عزار، فريد بستاني، سيزار معلوف، محمد القرعاوي، نقولا الصحناوي، وغيرهم). بالإضافة إلى تكرار دخول أمنيون وضباط سابقون (جميل السيد، شامل روكز، جان طالوزيان، وغيرهم) سينعكس بدون شك على عملية صياغة القوانين والأجندات والمصالح الشخصية التي يمثلونها.[12]

وكما شابت العملية الانتخابية انتهاكات عديدة طالت سلامة العملية الانتخابية وتعداد الأصوات بحسب LADE: كعدم احترام فترة الصمت الانتخابي، وتسجيل حالات عنف مباشر، فرز اللجان البطيء، رشاوي وشراء أصوات، وتعرض مرشحين إلى اعتداءات،[13] وغيرها من المخالفات الفادحة كالفيديوهات الذي تظهر التلاعب بصناديق تفرغت محتواها. أما من حيث نسبة النساء الفائزات في الانتخابات النيابية، فبالرغم من ارتفاع نسبة ترشح النساء بشكل ملحوظ، إلى أن 6 نساء فقط (مقابل 4 في البرلمان السابق) فزن من تيارات مختلفة ودخلن إلى البرلمان الجديد.

وفيما شكلت نسبة الاقتراع الرسمية بحسب وزارة الداخلية والبلديات 49.6% المتدنية جدلا حول انعكاف عدد كبير من اللبنانيين عن التصويت إما اعتراضا أو بسبب فقدان الثقة بالعملية الانتخابية والسلطة السياسية أو لغياب البدائل المقنعة، إلا أن لتقدير عدد الناخبين بدقة في لبنان امر معقد في غياب إحصاءات موثقة عن عدد السكان والتوزيع الديموجرافي من اجل تحديد عدد الناخبين لتقدير نسبة الاقتراع. فآخر تعداد سكاني اجري في لبنان يعود إلى عام 1932 أي منذ 86 سنة، ولا يوجد اليوم سوى تقديرات متعددة مبنية على منهجيات إحصائية مختلفة، غالبا ما تخضع لحسابات سياسية-طائفية لطمس الحقائق.[14] عدد من الخبراء يفدون بأن هذه النسبة مرتفع أكثر بكثير من الرقم الرسمي، ومفاده أن النسبة الأكبر من اللبنانيين قد اقترعوا في الانتخابات النيابية الفائتة. ولكن وفي ظل غياب أي إحصاء سكاني حديث ودقيق، لا يمكننا استنتاج ما إذا كانت نسبة الاقتراع مرتفعة أو منخفضة.

أظهرت هذه الانتخابات مدى قدرة النظام الحالي على إعادة إنتاج نفسه، خصوصا في ظل الضعف والتشرذم اللاحق بالقوى الاعتراضية، وغياب قدرتها على تصور أو طرح بديل فعلى يهدد قوام النظام القائم. وبالرغم من تزايد النقمة الشعبية إزاء أداء السياسيين، إلا إن هذه النقمة لم تترجم فعليا في صناديق الاقتراع. ولذلك العديد من الأسباب العائدة أولا إلى طبيعة النظام الطائفي القائم على تحويل المواطنين إلى رعايا طوائف خاضعين لشبكات خدماتية زبائنية، وثانيا، إلى الشحن الطائفي المتمثل بغالبية الشعرات الانتخابية للأحزاب الحاملة طابع وجودي وهوياتي. فأتت هذه الانتخابات الأخيرة لتنسف عدد كبيرا من العبارات (كعبارات “المجتمع المدني”) والافتراضيات (كافتراضية “الأكثرية الصامتة”) الفضفاضة والجاهلة لطبيعة النظام السياسي اللبناني وتجانس نظامه المبني على المحاصصة الطائفية وأضعاف الدولة وتحويل الخدمات الاجتماعية إلى شبكات زبائنية تتماشى تماما مع سياسات العولمة النيوليبرالية والمصالح الاقتصادية والسياسية للطبقة الحاكمة. ولعلى أخطر ما أتت به هذه الانتخابات هي تكريسها وقوننتها لتغييب السياسة بمفهومها الديمقراطي القائم على تنافس البرامج والمصالح. والأخطر أيضا، توجه القوى التغييرية بنفسها إلى تغييب السياسة عن عملها وخطابها، بطرح نفسها البديل “الأمهر” و”الأنظف” لإدارة النظام الحالي “من الداخل.”

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] Salloukh, B. F., Barakat, R., Al-Habbal, J. S., Khattab, L. W., & Mikaelian, S. (2015). The politics of sectarianism in postwar Lebanon./ Nagel, C., & Staeheli, L. (2015). International donors, NGOs, and the geopolitics of youth citizenship in contemporary Lebanon. Geopolitics, 20(2), 223-247.

[2] فواز طرابلسي، 2014، الطبقات الاجتماعية في لبنان إثبات وجود. ص22-23، https://is.gd/HmBeal

[3] المرجع السابق.

[4] ريما ماجد، 2017. التوافقية: التشخيص الخطأ والعلاج الزور، الجمهورية، https://is.gd/Kyeb2k

[5] نصار لـ”تواصل مدني”: تقسيم الدوائر والصوت التفضيلي شوها مبدأ النسبية، ومبدأ حياد إدارة الانتخابات غير مؤمن. أجرى المقابلة: أديب محفوض. تواصل مدني، العدد رقم 22، أبريل 2018.

[6] المرجع السابق

[7] في قانون الانتخاب الجديد: النسبية…نسبية! تحقيق أديب محفوض، مريما منصور، وعلى الحمود. تواصل مدني، العدد رقم 22، أبريل 2018.

[8] تواصل مدني، العدد رقم 22، أبريل 2018، مرجع سابق.

[9] كاثرين بتروني وماركوس هالينان، 2018. السياسة والتقدم والبرلمان في العام 2018: هل تستطيع المرأة اللبنانية المضي قدما؟ https://is.gd/Kumfow

[10] وليد حسين، 29 مايو 2018. المدن. قراءة في نتائج المجتمع المدني. https://is.gd/4vm4t6

[11] المرجع السابق.

[12] علي نور، المدن، 12 أيار 2018. رجال الأعمال والضباط يقتحمون مجلس النواب: المشرعون يغادرون. https://is.gd/KDPqLR

[13] الأخبار، 7 مايو 2018 “لادي”: فرز بطيء… وأخطاء في النتائج. https://is.gd/StsKaD

[14] دولة لا تعرف ناخبيها. ملحق رأس المال. 14 أيار 2018. https://is.gd/9vtn7i